この内容は2学期始業式に皆さんにお話ししたものです。

年が明けて、皆さんの心の中に、再度、感じとって頂くよう掲載しました。

夏休みは充実しましたでしょうか。

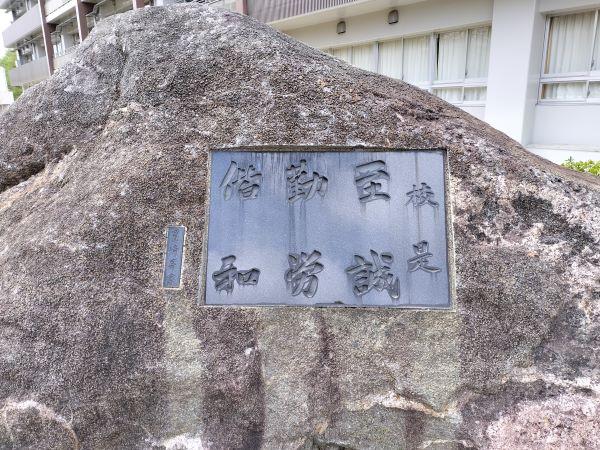

1学期の終業式の際、次のようなことを話しました。どのような時代であっても、社会であっても、職場であっても、心の中には、「謙虚さ」、「誠実さ」が求められます。

他者と協働して何かに取り組む際、自分の考えをもち、見通しをもって粘り強くあたることは大切です。この時、心の中に、「相手を重んじ控えめに、真心をこめてことにあたる。人の身になって考える」、こうした気持ちを養っておくことが、社会人としての素養のひとつと感じております。

皆さんには、何事にも、しっかりとした考えのもとに、行動し、その上で失敗したり、振り返ったり、あるいは、賞賛したり、励まし合ったりするなどして、心身ともに成長していかれることを願っております。

こうしたことを踏まえ、夏休み中は、自身の頑張りを振り返るよい機会ですので、色々と考えてみてください。

いかがでしたか。しっかりと振り返ることが出来たと思います。

2学期は、皆さんにとって、より実りのある学校生活となることを願っています。

さて、8月下旬、PTA役員の方々とPTAの全国大会に参加してきました。

講演をされた方は、あずきバーなどで有名な「井村屋」の社長さんです。

1時間30分の講演の中で、色々と勉強となったお話がありました。ここでは、そのいくつかをご紹介いたします。

〈1点目〉

誰にでも平等に与えられたものが2つある。

1つは「時間」、もう1つは「誰もが良い所を持っている」です。 社長さんは、「誰もが良い所を持っている」、この良い所を我々は見つけ出し、しっかりと伸ばして行けるようにしていかなければならない。

〈2点目〉

「change」と「chance」という英単語がある。スペルの「g」と「c」だけの違いであるが、会社としては「変革」「改革」「変えていく」などの考えを常に持ち、そのことを「よい機会」と捉えることが大切である。

1点目ですが、「良い点を伸ばす」「課題点は改善する」このことは、学校教育活動では大変大切なことです。

2点目ですが、不易流行の考えを踏まえたお話でありました。

その上で、ホームルーム活動や課題研究などで皆さんが取り組んでいることと同じと思いました。何事にも、これまでの考えばかりに頼らず、新しい視点で、見ていくことも必要なことです。

あらためてですが、会社のお考えと、学校教育活動の考えは重なる部分があります。

皆さんには、日頃より、先生方のお話をしっかりと聞くなどして、心の成長と深い学びの実現につなげてください。

皆さん、いかがでしたか。

3学期からも、こうした考えをもって、勉強に特別活動に学校農業クラブ活動に励んでください。

令和8年1月5日(月) 校長 堤祐二

次の写真に写っておりますものは緑彩文(りょくさいもん)器と名付けられている陶芸作品です。

本校の卒業生で、陶芸家の 小林 征児 先生の作品です。

創立130周年の記念品として寄贈してくださりました。